BUNRIでは個性豊かな講師が長年培ってきた実績のもと指導します。問題の質問はもちろんですが、勉強のやり方や進路指導など何でも気軽に声をかけてください。経験豊富な講師陣が対応いたします。

今年もBUNRI生は共通テストを受験し、無事全員が各校舎に帰ってきました。全国では浪人の受験生も多いながらも、日頃の勉強の成果を本番の試験にぶつける事ができました。ほぼすべての教科で全国平均点を上回り、今年も国語、英語は全国平均よりも20点以上をも上回る結果となり講師・スタッフ一丸となって喜んでいました。BUNRIではこれからも対面一斉指導はもちろん個別授業、質問コーナー(FTT)、学校別英語・国語・数学対策(名古屋本校・岐阜本校。尾張旭校は英語、数学)での毎週定期テスト対策や映像授業などありとあらゆる手段を講じて「生徒の成績UP→大学合格」へと導いてまいります。

※名古屋本校・岐阜本校についてはすべての授業形式が整っています。その他の校舎につきましては各校舎にて開講内容をお確かめください。

1. 試験問題構成、配点

試験時間80分、配点100点、大問6(第4・5問以外はA・B問題の二つに分かれる)、小問49個。

2. 全体的な問題の講評

一部において瞬時に文構文が取れない文章があったものの、文意を理解すれば筆者の述べていることは理解できたものが多かった。昨年のクマムシ(第6問B)のような超マニアックな問題は出題されなかったことは良かったであろうが、専門用語が多くそれぞれの定義をしっかり理解しなければ本文全体がぼやけるような問題があった。また設問をしっかりと読まなければ、本文のどこを読めばよいかが分からなかった問題が多かった。逆に言えば、設問を本文より前に読んでいれば本文のストーリーの流れが分かったものが多く見受けられた。そして何より重要なのは単語や熟語の言い換えを選ぶことを意識しなければ、「思ったより」点数が取れなかったのではないかと考えられる。(昨年は本文が読めなかったものの選択肢で難易度を調整し、結果的に雰囲気読みでも正解する問題が多々あった。)文字数は昨年と比べて約400語増えて4900個弱となった(センター試験最終年と比べても文字数は1.8倍に増加)が、第5問の小説がセンター試験・共通テストを含めても史上最難関だったと思わることから、受験生にとっては肌感覚的にはさらに文字数が多かったように思ったかもしれない。

3. 設問概要

| 第1問A | 生徒の通う語学学校(TELS)が催すイベントに関するチラシを読み取る問題 |

| 第1問B | 学校の遠征で参加する3つのツアーを読み取る問題 |

| 第2問A | 留学先のイギリスの高校で見つけたチラシでチェス、将棋、碁について学ぶイベントについての詳細を読み取る問題 |

| 第2問B | 旅行・留学先での旅行保険 |

| 第3問A | ALTの姉であるスーザンが日本で参加したイベントについて帰国後に書いたブログを読み取る問題 |

| 第3問B | イングリッシュデーに参加するにあたって昨年参加した生徒が書いた学校新聞を読み取る問題 |

| 第4問 | 大学の英語クラブの部室の問題点を解決するための手掛かりとなる資料の読み取りと実施した部員アンケートとの関連付け |

| 第5問 | 『マキのキッチン』と題した物語文。高校の同級生マキ、タクヤ、カスミによる約20年間のストーリー |

| 第6問A | 2つの時間的感覚(時計時間、心理時間)についての記事の読み取り |

| 第6問B | ワサビと対比させながら唐辛子の特徴やそれらを摂取する上での利点・欠点を読み取る問題 |

4. 今年の傾向や特徴、今後の展望

上述のように今年度も本文の文字数が増えた(今後も少なくとも数年は文字数が1年単位で増加し続けると思われる)が、これが共通テストの英語を難解にしていることは要因の一つであることには相違ないだろう。しかしながらもう一つ受験生が感じた難しさに注目してもらいたい。今回、新たな試みが見られた問題があった。例年、ストーリーの展開においては1日限り行動の流れを考えさせる問題のみ出題がなされているが(もちろん、今年も第3問Bの問1のような問題形式も存続してはいる)、併行して今年は第5問のような20年超に渡った3人の高校同級生の高校生活からその後の展開を読み取る問題が出題された。共通テストの国語第2問(小説など文学作品)で出題されるような時代や場所が重層化された本文構成となっており「1誰が 2いつ 3どこ」にいるかをしっかりマーキングして整理しなければ混乱した受験生が多かったのでないだろうか。それゆえ思ったより時間がかかってしまった生徒が多かったのではないだろうか。それに関連して今年もリーディングが難しかったもう一つの要因は時間配分であったのではないだろうか。上述の問題は第5問に位置しており、英検準1級レベルの大きな問題がまだ2題(大問6A・B)も残っているところだ。少なくとも第5問よりも直近の第6問Aの方が本文下の原稿(補助プリント的存在)がきれいにまとめてあり、先読みすれば分かりやすかったのではないだろうか。このように本文に集中しながらも没頭しすぎて、全体を見るが何よりも重要であることを肝に銘じてほしい。

次にここ数年で磨きがかかり定着された出題傾向について取り上げたい。今年も本文を理解できれば、選択肢を選べるものは少なく単語や熟語、構文の換言力が高得点の鍵であったことは間違いないだろう。早速第1問Aの問1よりその傾向が色濃く反映されていた。本文の“Please present your student ID”(学生証を見せてください)が“show proof that you are a TELS student”(あなたがTELS studentであることの証明を見せよ)であることを理解できるか問われていた。さらに過去問や予想問題でも多々出題されている‘‘Photo ID’’(写真付き身分証明書)はパスポートやマイナンバーカードがその具体例に当てはまることも知っておかなければならない。実際、過去問でも本文の具体例が正答の選択肢では抽象的に変換されている場面が多く見受けられる。つまり、単語などの知識の言い換えとともに抽象↔具体の関係性をしっかりと押さえておくことは英語を得点源にすることでの盲点であるのでしっかりと対策をしておきたい。

受験生によっては当日の緊張によりちょっとしたことでも大きな変化として受容することがあるのでいざという時に備えて日々、出現した時に覚えておいてほしいことがある。それはセンター試験時代と異なり、共通テスト(リーディングだけではなく、リスニングを含む)ではアメリカ英語以外にもイギリス英語のスペルが出題されることだ。一例を挙げると本年では第2問Aではanalyse(分析する アメリカ英語analyze),centre(中心 アメリカ英語center)、第3問Aのlearnt(学んだ アメリカ英語learned)やrealise(分かる アメリカ英語realize)など枚挙にいとまがない。普段からイギリス英語にも見慣れておく必要がある。

最後に共通テストでは受験生が日々学習してきた単語が全て出てくるわけではなく、必ずその場で意味を推測しなければならないことを伝えておきたい。特に今年の第6問Aにおけるpsychological timeやBのTRPV1など初めて見る専門用語には少なからず受験生にはストレスに感じられると思われるが、落ち着いて定義を推量してもらいたい。

5. BUNRIでの対策

例年の共通テストでは広告・チラシ・ディベート・レビュー・小説・評論・随筆・論文など様々な形式が出題され、内容としても外国語・留学系、環境系、経済系、旅行系、医療・健康系などありとあらゆる分野が含まれるため、BUNRIの通常授業や季節講習では共通テスト本試験だけではなく、追試験や試行調査を含めてすべての過去問をはじめ予想問題を解いてもらいながら多読に努めてもらっている。

BUNRIでの授業では「1、どの問題でも共通している対策」と「2、ジャンルの特有の対策」に分けて指導していることが挙げられる。前者については同じような文法や単語・熟語の確認(イギリス英語のスペルを含む)や語源(ただ覚えるだけではない)やその言い換えや抽象・具体変換、難解な文の構造、本文を読むためのマル秘テクニック(授業を受けなければ損しますよ笑)を伝授している。後者については例えば小説では時系列を整理するために(ほぼ毎年出題されているのだが)had+p.p(大過去)の付近に必ず過去を表す表現(用言の過去形やthen, ago ,yesterday, in 2023など)があることにも注目してもらい、大過去→過去の順に話が展開されていることを整理してもらっている。レビューに関する問題では事実と意見(気持ち、感想)を区別する(“I am a high school student.”と“I am exhausted now.”は同じ第2文型ではあるが後者のように形容詞(今回はexhausted)があるときは意見や気持ち、感想が多い)ことを徹底して行っている。ディベートの問題では議題(例 試行調査では「学生のアルバイトの是非」)に対して肯定的意見、否定的意見をそれぞれ読み拾い、筆者は最終的にいずれの立場になっているかを見つけるというような流れを対策している。

共通テストの英語は単なる大学受験のための試験ではなく大学入学後、グローバルな社会と言われる現代を生き抜くのであろう受験生が継続して不自由なく積極的に語学学習ができるようないわゆる「高大接続入試」的な存在であることを忘れてはならない。例えば、学部・学科問わず論文を読むことはほとんどの大学1年生から必須である。そのためにも論文タイプに慣れておく必要がある。今回の第6問Aでも“To answer, they used a mental process called retrospective timing, which is estimating time based on the information retrieved from memory.”(彼らはその質問に回答するため回顧時間と呼ばれる心理的過程を使ったのだが、それは記憶により取り出した情報を基に時間を計るものだ)という文が登場するのだが、ここで最も重要なのは太文字箇所“retrospective timing”は分からなくてもよい専門用語であって、ここで受験生が瞬時に考えなければならないのは「calledの後に来る単語は原則、新出の専門用語であってその場合は直後にあろう関係詞(今回はwhich)等を使って意味を推測することである」という解法プロセスを思い出すことである。BUNRIでは今後とも共通テストだけではなく、私大・国公立の大学別、一般入試や推薦入試など、BUNRI生が受験するありとあらゆる入試方式に対応していく。

1. 全体講評

出題形式、問題数(大問6題)、配点共に変化なし。話される英語はBritish、American、

そして英語を母語としない者の英語で、これもこれまでと同じ形である。第1問、2問の音声は2回流され、第3問以降6問までの音声は1回流される。

2.問題別の講評

| 第1問 | 第1問A(4題、各4点)、B(3題、各3点)共に易しい内容の英語で2回話される。Aは短い英文からの選択、Bはイラストからの選択問題である。 |

| 第2問 | 第2問(4題、各4点)は第1問のA、Bの問題形式を総合した形で出される。男性―女性―男性―女性の会話が4題全てで交わされ、必要な情報を聞き取れているかを試す問題。第1問、2問は2回聞けて内容も平易である。それ故ここでの合計41点は落としたくない。落ち着いて聞けば2回目は聞き取れるのではないだろうか。 |

| 第3問 | 第3問(6題、各3点)以降、聞ける音声は1回。第2問に続いて男性―女性、あるいは女性―男性の会話が流され、会話の回数・分量も増えている。ここで注意したいのは必ず問題文の英語を読んでおくことだ。(直前の日本語の指示文は1秒で読める。)比較的平易な英語の会話なので、問題を頭に入れておけば余裕をもって解答できる。 |

| 第4問 | 第4問A(前半の4題は完答で4点、後半4題は各1点)前半の問題はイラストを時系列に並べ替える問題であり、平易だろう。後半4題は与えられた図表に授業科目を入れる問題だが、月曜日から順に話されるわけではないので、早トチリしないことだ。 前年度の問題にもあったのだが、出題者の意地悪さが透けて見える問題。また“will be followed by ~”は「後に続くのは~」と日頃から日本語にする練習をしておいた方が良いだろう。 第4問(1題4点)は例年通り比較的容易。 |

| 第5問 | 第5問(7題、3点1題。完答2点各2題、4点2題)昨年度までは「幸福観」(2021)「働き方」(2022)「アジア象」(2023)についての講義を聞きながらワークシートを埋めてゆく問題だったが、今年度は「ガラス」についての講義を聞く問題。使われている単語も難易度の高いものではないが、それでもその分量の多さ、読まれる速さ、内容の濃さは6問全体の中で最も点数の取れない問題である。この第5問については、点数が取れたらラッキーと思った方が良いのではないか。ただ。英語リスニングの力をつけるには訳に立つ問題だ。ディクテーションと繰り返しの音読が有効な手段だろう。「話せる英語は聴ける」のだから。 |

| 第6問 | 第6問A(2題、各3点)例年の“What is one’s main point?”, “What choice does ~ ?” と同程度の難易度の問題。点数が分かれる問題と言って良い。取りにくいが取れないわけでもない問題。第6問Bもこれまでと同じ形式の問題だが、難易度は第5問の次に高い。日頃のリスニングの成果が問われる。対処法は第5問と同じだ。 |

1.国語全体としての試験問題構成、配点

試験時間80分、配点200点(現代文100&古典100)、大問数は4(評論・小説・古文・漢文各50ずつ)→翌年2025年度より試験時間90分、大問数は5(第3問目に論理的な思考を問う問題が入るため、古文が第4問、漢文が第5問へと変更となる)、また配点は第3問以外の大問4つは45点、第3問(新設)が20点となる。合計200点は変更なしの予定である。

2.現代文分野における問題の講評

第1問は渡辺裕『サウンドとメディアの文化資源学-境界線上の音楽』、第2問は小説で牧田真有子『桟橋』ならびに関連資料として『自然と工作-現在的断章』が出題された。過去2年間に渡ってそれぞれの大問は本文の文章が複数テクスト型での出題であったが、本年は3年前のような単一文章に戻った。また、第1問の問6では本文を授業中に読んだSさんを登場させ、「作品鑑賞のあり方について自身の経験を基に考える課題を与えられ」たという設定でSさんが取り組んでいるレポートを読み、それに関連した問題を問う問題が出題された。続く第2問の最終問題である問7では本文中の一部分について主人公が他の登場人物のことをどう捉えているかを理解するために演出家の太田省吾氏の書いた「自然と工作-現在的断章」を教師が配布し生徒に考えさせ教師と二人の生徒と合計三人話し合っている場面においての空所補充による読解問題が出題された。戸惑う問題は一部あったかもしれないが、全体的には昨年より易化している。ただし、センター試験時代と比べると文字数も多く、単なる傍線部のみの設問ではなく論理や構成、関連資料の読解が追加されていることから尋常ではないほどの知識、読解力、多読力、速読力など多岐に渡って継続学習を行わないと制限時間を大幅に超え、満足した点数はまず取れないことには変わりないだろう。

今回の共通テスト現代文についてのキーワードは「取捨選択による新旧融合」である。まず第1問の評論問1の漢字がセンター試験時代のように傍線部に相当する漢字を選ぶ単純な形式が復活した(ただし、今回の選択肢は4つであるがセンター試験時代は5つであった)。ちなみに第1問の作者はセンター試験2004年本試験と同一作者であり、本文での関連内容が多くあったことにも注目したい。また第2問の小説問1は語句の意味が問う問題が復活した。センター試験から共通テストに移行してからも類似している傾向はいまだに残っていることから(特に2000年代以降)まずはセンター試験が共通テストの素地を作るものだと考え、読解力を身に付けることが重要である。一方、評論の最終問題である第7問については2023年追試験の評論最終問題で出題されたような形式が(i)と(ⅲ)で出題された。本文での学習を終えた後にレポートのような課題を推敲している場面設定が設けられおり、文章の訂正や加筆をする場合、どの選択肢が最適かを選ばせる問題が出題された。前年度の本試験にはなく、追試験で初めて出題された問題形式は翌年の本試験より新傾向として本格実施されることは多々あるので、この設問は今後定着する可能性は十分あり得る。またそれが定着した場合、本試験で2度目に出題される際から急激にその問題の難易度が難しくなることから今後、さらなる努力が必要となるだろう。ちなみにこのようなことは教科を問わず、センター試験時代でもよくあることから追試験も含めて少なくとも共通テストの過去問はすべてやっておきたいところである。

最後に評論文の第7問の(ⅱ)では私大入試や国公立二次で出題されやすい脱文補充の問題が初めて出題された。新傾向が初めて出題されたときは焦らず、落ち着いて考えることが何よりも大切である(初回は原則難易度が低いため)。今回の試験では「過去において評価の良かった問題については復活」、「共通テスト開始以来、学校現場での授業時の取り組みを再現した問題の定着化(出題形式にもバラエティーに富んでいる)」、「過去のセンター試験、共通テストでは出題されなかった形式の問題の初登場」という特徴があった。これらの傾向はますます色濃くなっていくと思われる。

3.BUNRIでの対策

当校は、英語、数学だけではなく文系・理系問わず国語の授業が対面でも受講ができるという珍しい予備校として定着してきた。これは「国語は全教科に通じる」という理念のもと、指導を行っているからだ。共通テストでは国語を含め、どの教科においても設問・資料(理科であれば実験)を読み解く問題が出題されおり、今後はその傾向がさらに強くなるものと予想している。高得点を取るためにはそれぞれの教科の知識を養う前にしっかりと設問や資料を理解することを最重要項目としてやらなければならない。これはどの教科の講師も口をそろえて言うことである。実際、他教科の設問に目を通してみると門外漢の教科であっても本文を読みさえすれば正解や選択肢を削る事のできる問題が多々ある。

さて、当校の国語の授業では現代文、古文、漢文の授業のすべてを実施しているが本講評の現代文については評論、随筆、小説、詩の鑑賞、論理的思考力を問う問題、レポートなどありとあらゆるジャンルの問題に触れるよう、多読に取り組んでいる。また、小論文の授業も含め、添削を行う授業もあり、その際には考えたプロセスを残すようにして数学のように途中の過程のどこを躓いているか気づいてもらうようにしている。センター試験が共通テストに移行した際の一番の変革は「単なる読解」ではなく「高校の授業現場や生徒による主体的学習の再現」の出題である。実際、今年も含め近年では「①本文をさらに深めるため別の関連資料を取り入れ、そこから議論する設問(授業中の現場のを再現する問題)」や「②本文を読んだ後に生徒自身が探求学習を行う設問(探求学習)」が出題されている。読解プロセスや読解後のフィードバックまでもが出題されていることは盲点である。これは高大接続入試である共通テストの醍醐味であり、大学の授業にもつながる力であるので何としても身に付けておきたい。この手の問題対策は当校の授業ではかなり力を入れている分野の一つである。

原則当校の授業では、本文の読解→傍線部を問う問題→傍線部のない問題→本文の論理展開→複数テクストのよる探求問題のように基礎レベルから標準、発展、超発展問題へと段階を踏まえた授業を展開しながら、共通テスト形式にとらわれずわずかでも国公立、私大形式など今後共通テストにも出題され得る問題も時々取り入れることにしている(実際、本年の脱文補充の問題は何度も行っていた)。また、記述が出来なければマークは到底厳しい(多くの人はマークは簡単、記述は難しいと思っている)ので、文系・理系問わず高3の前半まではところどころ記述の問題にも取り組んでもらっている(もちろん、国公立や私大で記述が必要な人は、段階的にレベルを引き上げ最後まで徹底演習する)。

それだけではなく、単なる自学自習では絶対に身に付かない「問題を作成する側に立った視点について」授業することが多く、逆にどのように作問しているのかを伝えることは当校の授業が特異な象徴であると自負している。今後も最新情報を提供しながら、時代にあった高品質で点数の取れるようになる授業をお届けする。

文章の内容としては複雑なものではなく昨年並みだが、前書が若干丁寧さに欠けたものとなっているため内容把握が難しくなっている。問1は昨年と異なり単純に重要古文単語を知っていれば解ける簡単なものになっていた。以下、文法や和歌に関する問題で従来通りの構成になっている。問4は冒頭1ページに資料が示され、以下3つの小問に答えるという珍しい形式の問題であった。

が、内容自体は丁寧に文章を理解していれば特段難しいものではない。新傾向という文句に惑わされず、文章をいかに正確に読み解けるかが鍵となる点はセンター試験と何ら変わらない。

文の量としては比較的短く、内容も複雑なものではない。漢詩は単体では理解が難しいが、その後の4つの漢文資料を踏まえれば内容理解にさほど困難は来さないだろう。

問1は高校入試レベルの問題で絶対に間違えてはいけない。問2は「人口に膾炙する」といった現代文の素養が無ければ解けない問題が見られた。問3は従来通り白文の問題が出てきた。問4以降は漢詩と資料を総合的に踏まえた問題となっているが、上記の通り難易度は決して高くない。古文同様、新傾向に惑わされずに落ち着いて理解していくことが求められる。

1.全体講評

全体の難易度は昨年と同程度である。問題の設定を説明するための文章量が増えたが、設定自体は複雑ではなかった。どの問題も丁寧な誘導があり、この誘導から方針を見出だせたかが得点に反映されたのではないかと思われる。

2.問題別の講評

第1問〔1〕は整数部分・小数部分がテーマとなっている。小数の計算が厄介ではあるが、利用すべき式が示されているため、誘導に従って作業をしていけば最後までたどり着けたであろう。

第1問〔2〕は三角比の測量がテーマとなっている。文章量がやや多いが、設定が複雑なわけではない。三角比の定義を用いて長さを求める基本的な問題ののち、最後の問いはそれまでの問いの応用となっている。

第2問〔1〕は2次関数の最大値・最小値がテーマとなっている。図形上を動く点によって作られる図形の面積を求める問題である。動点が登場する問題を苦手とする生徒が多いが、今回はあまり複雑な動きをせず、やさしいと言える。時間を変数としておいて面積を表す式を立てるのがポイントである。

第2問〔2〕はデータの分析でヒストグラム、箱ひげ図、散布図の読み取りがメインで計算は多くなかった。いずれも基本事項が理解できていれば解けたであろう。

第3問は反復試行の確率がテーマとなっている。試行回数、カードの枚数を徐々に増やしていくことになるが、誘導に従っていけばよいので解きやすかったのではないだろうか。

第4問はn進法の問題で見慣れない設定であった。実際はn進法と10進法の変換ができ、最小公倍数と1次不定方程式を利用することに気づければ最後までたどり着けたはずである。

第5問は図形の性質でメネラウスの定理と方べきの定理がテーマとなっている。2つの定理を繰り返し使っているだけだが、図形がごちゃごちゃしているので、何に着目しているかを明確にして混乱しないようにする必要がある。

1.全体講評

全体の難易度は昨年と同程度である。計算量は少ないが、思考力を問う問題が多かった。「なぜその公式が成り立つのか」、「得られた式からどんなことが言えるのか」などを考えながら学習してきた生徒には簡単だったかもしれない。対して、「公式を丸暗記してあてはめる」ような学習ばかりをしてきた生徒には難しいものであっただろう。

2.問題別の講評

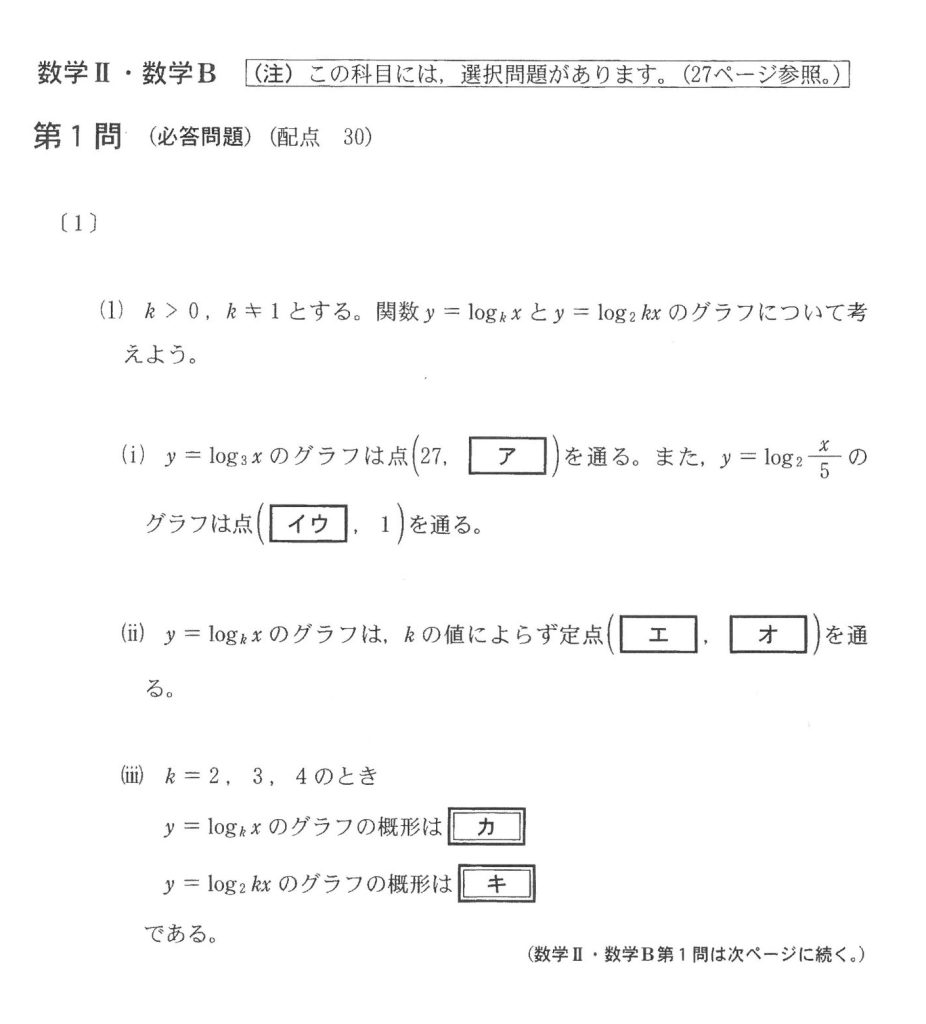

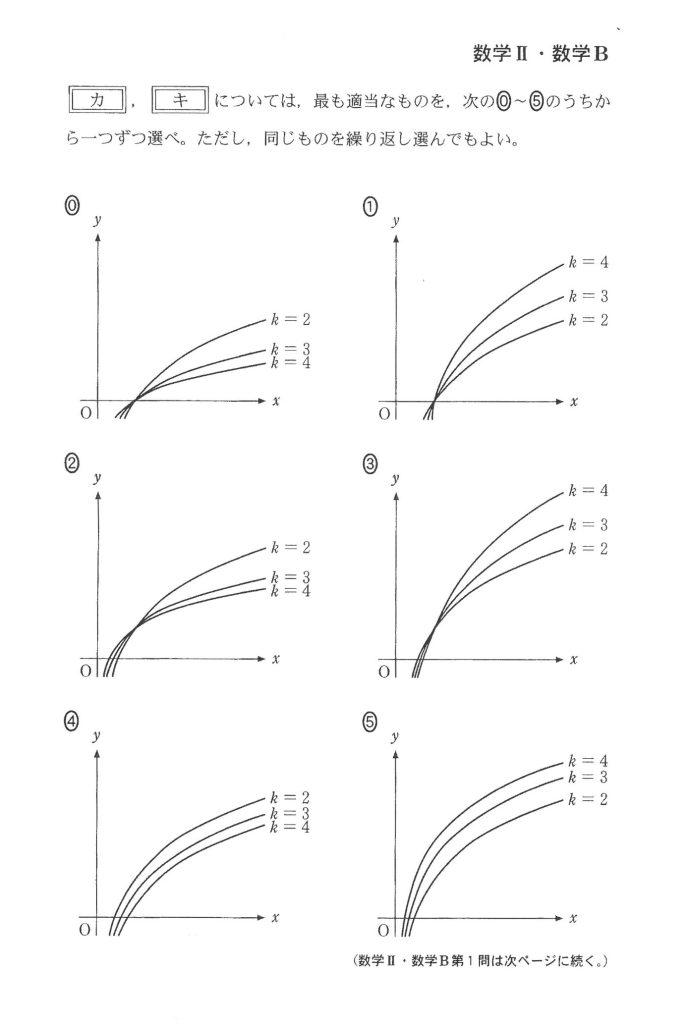

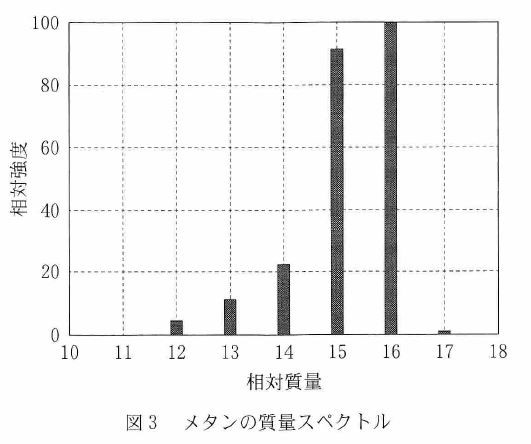

第1問〔1〕は対数関数のグラフと領域がテーマとなっている。対数の真数、底が変化した場合にグラフがどのように変化するかを問われた。対数の基本事項ができていれば十分に完答できる問題である。

第1問〔2〕は整式の除法がテーマとなっている。登場する文字が多く混乱しやすいうえに、選択肢の文章を正しく読み取る力が問われた。かなりの思考力を要する問題である。

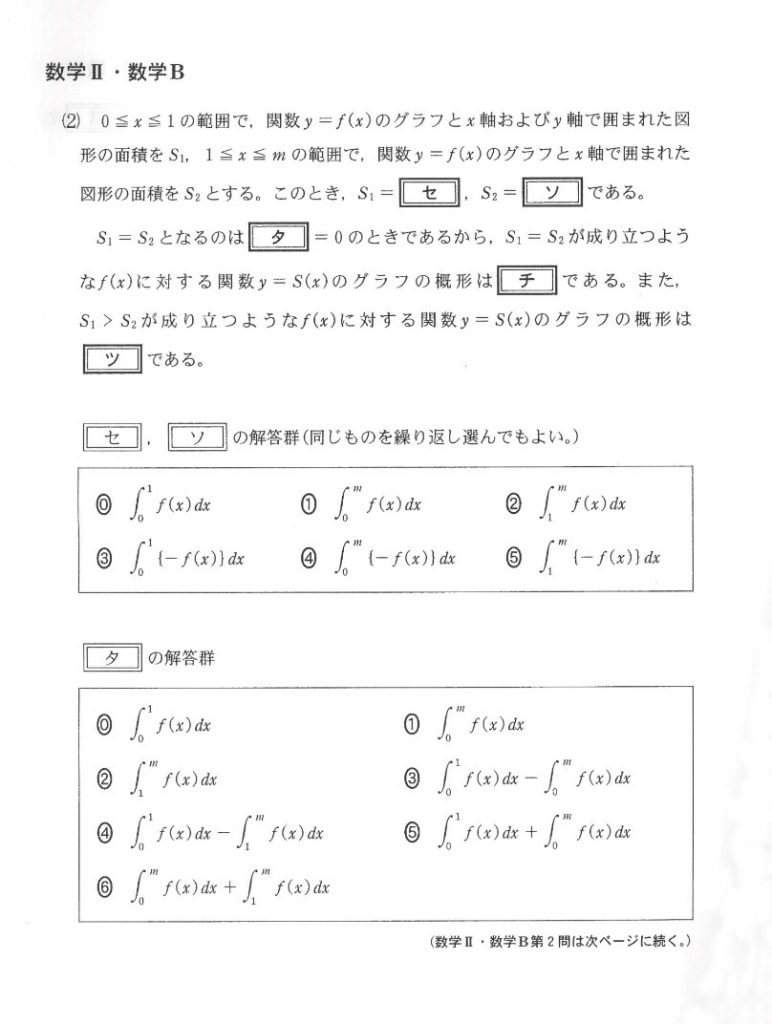

第2問は面積の計算を中心とした微分積分の問題である。従来のような計算量はなく、微分・積分によって得られるものの図形的意味を考える問題であった。この分野に限らず、ふだんから図形的意味を考えておくことが重要である。

第4問は数列の漸化式がテーマとなっている。全体として簡単で、前半は教科書レベルの問題である。後半は誘導に従っていくことで漸化式の特徴がつかめるため、最後の真偽の判断も難しくない。完答したい問題である。

第5問はベクトルの空間内における直線がテーマとなっている。誘導に従っていけば最後までたどり着けるが、最後の問いは計算量が多く計算ミスが起こりやすいので注意が必要である。

1.全体講評

全体の難易度は昨年と同程度であるが、昨年と比べると文章量は、やや減った。数式の意味を理解したり、論理的に考えたりする問題が多かった。

大問,1,2は数Ⅱの分野 大問,3,4,5は数Bの分野で2題を選択する、従来と同様の形式であった。

2.問題別の講評

第1問の[1]は対数関数のグラフ。対数で表された方程式、不等式のグラフ、領域の問題で、関数の基本的知識があれば解きやすかったであろう。

第1問の[2]は、初めて整式の除法が出題された。ていねいな誘導となる解答群から正しいものを選んでいけば、最後の設問まですんなり解けたであろう。

第2問は、微分と積分の関係から、関数のグラフの特徴を考えていくなかで、最後の設問まで選択形式であったことに驚いた。解答群から正しいものを選ぶのに苦労した受験生も多かったと思われるが、正しい知識と理論的に考えることが必要であった。

第4問と数列は計算量も少なく、前半の設問から素直に解いてゆけば苦労しないで最後の設問までしっかり解けたであろう。

第5問のベクトルは、数列と同様計算量も少なく、また会話文により解き方の方針が示されていて、考えやすかったであろう。

以上から、数式の意味をしっかり理解していれば高得点につながったであろう。

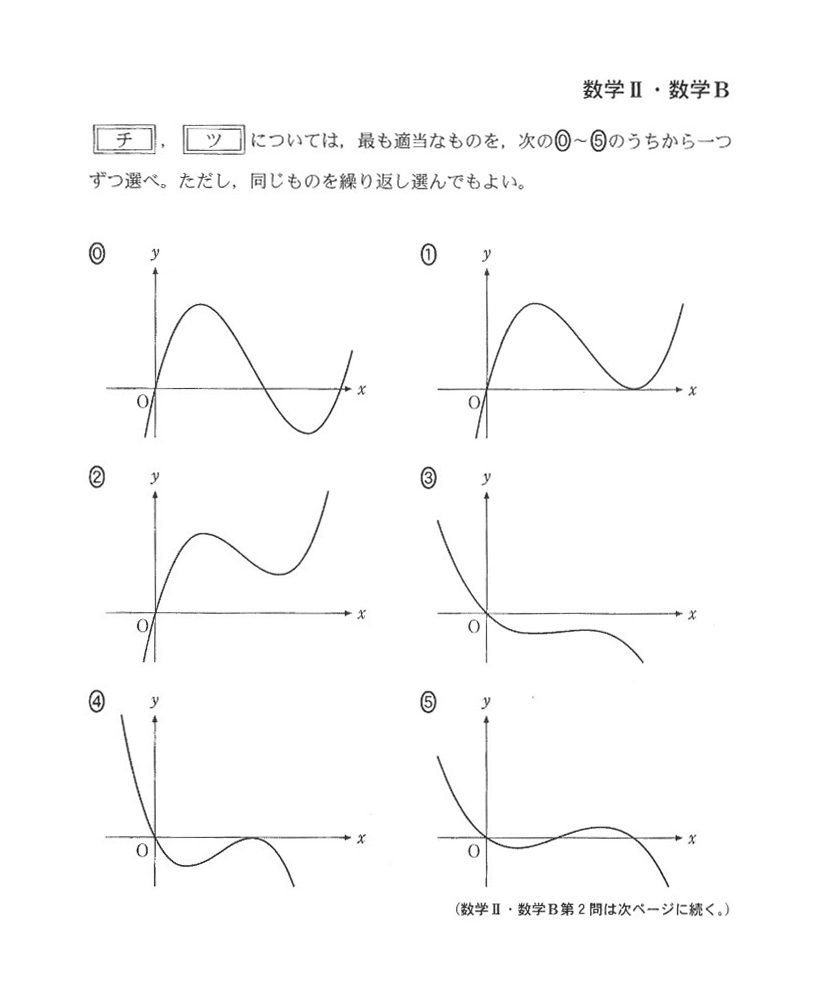

第2問(2)

mをm>1を満たす定数とし、f(x)=3(x-1)(x-m)とする。また,

S(x)=∫[0,x]f(t)dtとする。関数y=f(x)とy=S(x)のグラフの関係について考えてみよう。

ともに関数の意味を理解していれば選択するのは苦労しないはずです。こういったことをきっちり理解できる授業を行っています。

(この問題、わからない人はすぐ早川まで)

問題の構成は、大問1が一つのテーマを軸とした通史、大問2が古代史、大問3が中世史、大問4が近世史、大問5,6が近現代史となっており、センター試験の構成が保たれている。設問ごとに見ると、史料問題が多い点は共通テストより例年通りである。史料については教科書に掲載されているものも用いられている。

分野としては大問5が経済史を中心に構成されていたり、大問6が外交史のみで構成されているなど、近現代史の問題においてバラツキが目立った。ただ全体としてはバランスよく出題されている。いずれにしても政治史を中心に出題されているわけではないので苦手分野を作らないように学習する必要がある。

一部で教科書の細かい内容を問う問題も出題されたが、大部分は教科書の基本的な理解を軸としており、センター試験の過去問を用いた勉強法も未だ有効である。単なる暗記ではない深い学びが要求されている点ではセンター試験も共通テストも大きく変わるものではない。

1.全体講評

大問数は5問で例年通り。

全体を通して重い計算は少なく、要点を抑えられれば少しの計算で済むものが多かった。それに対し、グラフから読み取ったり、グラフを選択して解答したりする問題が多く、全31の設問に対し9問の問題にグラフが関与していた(昨年で35問中4問、一昨年で32問中5問)。この系統の問題は、通常の設問に比べて自分でグラフからその問題における要点を見つける必要があるため、苦手とする生徒も多い。

難易度に関しても昨年と大きく変わっていないが、例年では第1問のほうが第2問よりやや解きやすい傾向にあったが、今年は第1問と第2問であまり差がなく、均されていたよう感じる。

2.特徴的な問題

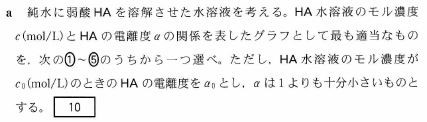

第2問 問4 a

この問題は、グラフを選択する問題で弱酸の濃度とその電離度の関係を問われている。これは,「弱酸・弱塩基の電離度は,濃度が大きいほど小さくなる」という性質を知っていればそれだけで④か⑤の2択にまで絞ることができる。

しかし、この性質だけではこれ以上確定させることができず、確定させるためには電離定数の定義式から電離度とモル濃度の関係性を考える必要がある。問題文にあるヒントは「αは1よりも十分小さいものとする。」の一文のみで、電離平衡との結びつきが見つけづらいと感じる受験生もいるだろう。

加えて、α=√(K_a/[HA] )であることから、反比例のグラフとは異なるため、この違いを正しく判断する必要がある。

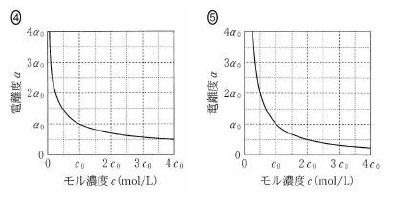

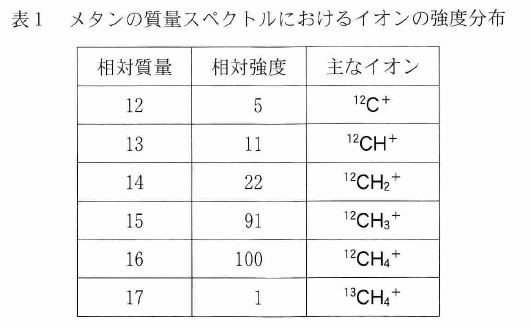

第5問

この問題では、スポーツにおけるドーピング検査を例に、質量分析法という混合物に含まれる微量の成分の分析法について出題されている。

この「質量分析法」はもちろん、「強度」や「質量スペクトル」など教科書には記載がなく、馴染みもない用語がいくつも登場している。このような問題では必ず例があり、その例示をもとに用語の定義やグラフの見方などを確認して続く設問に臨む形になっており、この大問では問3のa~cがそれにあたる。

この問3ではa~cのすべての設問において例で与えられた質量スペクトルのグラフを選択あるいは読み取る問題となっているため、冒頭の例示でグラフの意味や読み取り方を捉えておかなければ手が出ない問題になっている。

3.生徒の対策

特に難しい問題があるわけではないのであまり身構えなくてよいと思います。そのかわり、型にはまったような問題は少ないので、普段の問題演習においても、「ただ公式を使う、知っている解法に従う」のではなく、道筋や何を求めているのかを理解しながら解き進めることを意識すると良いと思います。

例えば今回の共通テストの第2問の問3は、反応によって発生する電気量を比較する問題ですが、その基準が「反応物の総量が1kg」と少し変わった条件になっています。この条件を言葉そのままに捉えようとすると分かりにくいですが、反応物一つ一つを考えるのではなく,「反応物をそれぞれ(係数)mol用意したときの総質量」を考えることによって存外分かりやすい問題に変わります。

このように、複雑「そうに見せている」問題というものが結構出題されますが、このような問題では、知識で解くのではなく、要点がどこなのかを考え、柔軟に対応していく力が必要になります。

4.授業での対策

文理の授業では、よく見るグラフでも、見たことないグラフでも対応できるように,基本的なグラフの特徴や読み取り方やグラフの変化からわかることなどを,グラフ毎の限定的なものから汎用的なものまで指導しています。

また、基本的なよく見る問題も多く取り扱いますが、そのような問題でも必ずそこに辿り着く手順やきっかけについても触れています。というのも、共通テストの問題は、たとえ王道から外れた問題であっても、根本的な考え方が身についていれば十分対応可能な難易度になっているからです。

共通テストはここまで触れてきたように、王道の問題もありますが、思考・考察を必要とする問題も多くあります。ですので、文理の授業では小手先のテクニックで解くのではなく、きちんと論理立てて解けるようにすることを心がけています。